管理費請求の具体的手続9detail

債務名義に基づく強制執行

民事執行手続

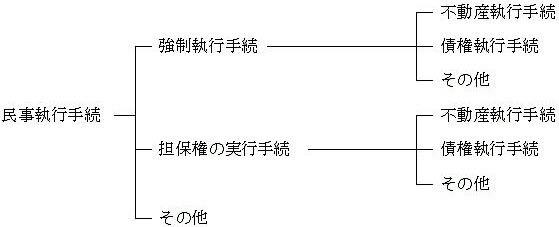

民事執行手続は、民事執行法に基づき私法上の権利内容を強制的に実現する裁判上の手続をいう。民事執行には、①債権者が債務名義(民事執行法22条)に基づく請求権の強制的実現、②不動産・動産・債権等の財産に付された担保権の実行、③その他換価を目的を有するものの3種類にわかれます。「管理費請求の具体的手続6」で述べた先取特権に基づく動産差押・不動産差押は②の担保権の実行に該当しますが、こちらでは、上記①の判決等の債務名義による強制執行をご説明します。

強制執行手続について

訴訟手続において勝訴判決を得て債務名義を取得しても、滞納者から支払が実際になければ意味がありません。このように、判決等の債務名義を得ても、なお滞納者が支払をしない場合に、国家権力である執行機関に強制執行の申立を行うことで滞納者の財産を差し押さえ、滞納された管理費等を回収する手続が強制執行となります。なお、強制執行には、管理費等と同様に金銭債権の実行を目的とする金銭執行と、非金銭執行があり、また、強制執行を行うためには、債務名義にこの効力を公証する執行文を付する必要があります(民事執行法25条)。

少額訴訟債権執行

1 債務名義①少額訴訟の確定判決

②仮執行宣言を付した少額訴訟判決

③少額訴訟における訴訟費用(又は和解費用)額確定処分

④少額訴訟における和解調書、認諾調書

⑤少額訴訟における和解に代わる決定(異議の申立てがなく確定したもの)

2 申立て先

少額訴訟における判決、和解等をした簡易裁判所の裁判所書記官

※債権者(被告)の住所地の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てることもできます。

※簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てた場合、事情により地方裁判所に移して債権執行手続を進めることもあります。

3 差押の対象

簡易裁判所の裁判所書記官に対する少額訴訟債権執行の申立ては、債務者(被告)が第三者に対して有する金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)を差押えの対象とするものに限られます。定型的な申立てができる金銭債権は下記のとおりです。

①預貯金債権

②給料債権

③賃料債権

④敷金返還請求権

※上記以外の金銭債権については、債権の特定のために検討を要する場合があり、地方裁判所に移して債権執行手続を 進めることがあります。

4 申立てに必要な書類等

①少額訴訟債権執行申立書 1通

表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録の順に並べ、左側を綴じて、下部中央に頁数を記載するか各頁間に 契印した上、各頁の上部中央に捨印を押します。

②債務名義正本

前記1①及び②の債務名義は、原則として執行文の付与は不要です。

前記1③から⑤までの債務名義は、執行文の付与が必要です。

③送達証明書

債務名義正本(謄本)が債務者に送達されたことを証明する書面。

④資格証明書

債権者、債務者、第三債務者のいずれかが法人である場合には、それぞれ申立日から1ヶ月以内の商業登記簿謄本(又は全部事項証明書、代表者事項証明書)が必要。

管理組合が法人の場合は法人登記簿謄本。法人でない場合は理事長の資格を管理組合の役員が証明した書面、理事長を選任した総会議事録及び根拠となる規定を定めた管理規約を添付する。

⑤申立手数料

1件につき4000円。但し、債務名義及び当事者の数によって増額されます。

⑥郵便切手

1件につき5,300円(500円8枚、80円10枚、50円8枚、10円10枚)但し、当事者の数によって増額されます。

⑦目録のコピー

当事者目録、請求債権目録、差押債権目録のコピー各5部。

⑧第三債務者陳述照会

⑨計算書

滞納管理費の計算書を提出します。その際、申立日までに発生した遅延損害金も計算して記入します。管理規約の遅延損害金の利率に応じて算出します。大抵の場合、1年に満たない期間が存在しますが、管理規約に日割計算を1年を365日で計算する旨の定めがある場合、閏年も含めて1年を365日として計算できます。しかし、定めが存在しない場合、1年に満たない期間に閏年がふくまれる場合は、その部分は1年を366日として日割り計算をする必要があります。

→詳しい利息の計算方法はこちら